ミライノデンタルクリニックについて、教えてください。

大阪歯科大学卒業後は、地元の加東市に近い神戸大学医学部附属病院 歯科口腔外科に入局しました。その後は、私から熱望して勤務医として受け入れてくださった歯内療法専門のところで長くお世話になるはずでした。しかし、結果として勤務1年で実家の歯科医院を継承することになりました。私が小学5年生の時に歯科医師である父が他界したため、父の友人に「やすおか歯科」を継いでいただいていましたが、私と弟が歯科医師になったこともあり、高齢であることからリタイアを申し出られました。そして、弟が歯科医師となって3日目で他界してしまったこと。いろいろなことが重なり、院長となりました。「とにかくやるしかない」と心を決め、長く勤めてくれているスタッフたちに支えられながら、その不安を払拭するように必死で経営と診療を続けてきました。また、技術を研鑽するために、数多くの学会・スタディクラブ・勉強会メンバーになり、経営についても先輩方から教えていただきました。よく先輩方から「どこでも顔を見るね」と言われていましたね(笑)。そうして必死に走り抜けてきた期間を経て、少し落ち着いた2019年に移転し「ミライノデンタルクリニック」として新たなスタートを切りました。先日、やっと医院理念を明文化できたところです。

当院はすべての『患』者さんを『来院』者にするというコンセプトの基、今に至った原因を共に解決し、お口の健康を通して、明るいミライのサポートをする。また、当院に関係するすべての人の生きがいと笑顔に貢献する。

大学病院の勤務医時代に、隣の病棟の指導入院をされている糖尿病患者さんの姿を見ていました。医療者は治療が必要と判断するも、当の本人たちは改善する気はなく、コンビニで買い物をしては間食し、たばこを吸っている。誰が主役の、誰のための医療なのだろうと思っていました。また、当院を継承した頃の患者さんは 「歯医者は痛くなったら行けばいい」「歯は消耗品。高齢になれば失うもの」と思っておられる方ばかりでした。

これらの経験から、医療の主役はあくまで患者さんであり、私たちはプロとして真の欲求を引き出してサポートをしなければならないと考え、患者説明に時間を費やし、一緒に原因を解決することに重点を置いています。具体的には、持ち帰り用の治療説明を作成して、自宅でもご自身の状況を振り返っていただけるように働きかけたり、毎回撮影する口腔内写真の記録を追って、改善につながるよう動機づけをしたりしています。それらを通じて現代のお子さんに生じている歪みに気づき、小児歯科・矯正治療にも積極的に取り組んでいます。当院の例ではありますが、来院患児の約半数は乳歯期に叢生が認められ、矯正治療が必要な状態です。“おくちぽかん”のお子さんも、最近は多いですね。来院のきっかけはう蝕治療がほとんどですが、患児・保護者への説明を継続すれば定期検診に必ず来院されるようになり、口腔への関心は高くなります。

小児矯正治療においては、単なる歯をきれいに並べることだけが目的ではなく、成長と発育にも寄与する治療であることを説明しているので、長期間の治療にも一緒に取り組む良好な関係を築くことができています。

歯科医師1人、歯科衛生士3人、歯科技工士1人、歯科助手2人、トリートメントコーディネーター1人、受付1人、事務員1人の合計10人。それぞれが専門性をもち、患いのない定期検診だけの来院者を増やす取り組みを続け、健康な人がより健康になるためのサポートをしています。

S-PRGフィラーから発現する機能や

Giomer製品を知ったきっかけを教えてください。

神戸GP倶楽部という歯科臨床談話会で、松風研究員の方がGiomer勉強会を開いてくださったのがきっかけです。ha・ha・haVol.92(2022年1月発行)でGiomerについてお話されていた竹内一貴先生(香川県)も、そのメンバーですよ。

その後、日本ヘルスケア歯科学会、K-waveや歯科臨床研鑽会でも、松風研究員の方による同様の勉強会がありました。in vivoの試験結果が良いことは素晴らしいと思っていましたが、実際に患者さんの口腔内で「抗プラーク付着性」などの機能が発現されるのだろうかという疑問はありました。そうして少しずつ関心をもち始めた頃、渡辺徹也先生(岐阜県)のダイレクトボンディング勉強会に参加したのがきっかけですね。そこで紹介されたのが松風社のビューティフィルシリーズ(CR)でした。ここから本格的にGiomer製品を採用し始めました。

◆被膜厚さの薄さと、長期間でも色調変化がほとんどないことを理由に選んだ、仮着用セメント。

IPテンプセメント

被膜厚さが10㎛と薄いこと、半年程度の長期間使用してもセメント硬化体に色調の変化がほとんどないことから、主にジルコニア補綴装置の仮着に使用しています。仮着用セメントというと、HY材配合の松風ハイ-ボンドテンポラリーセメント(ソフト・ハード)を使用されている方が多いと思いますが、私は、被膜厚さと色調変化の点から、ジルコニアをはじめとした審美修復にはIPテンプセメントを使用しています。松風ハイ-ボンドシリーズに配合されているHY材は、タンニンを含むため、セメント硬化体が黒く変色しやすく、長期間の仮着および審美修復を目的とした補綴装置の仮着には適しません。Giomer製品であることを理由に採用したわけではありませんが(笑)。仮着セメントに必要なことが十分発揮されたうえで抗プラーク付着性などが発現されるなら、なお良いと思っています。

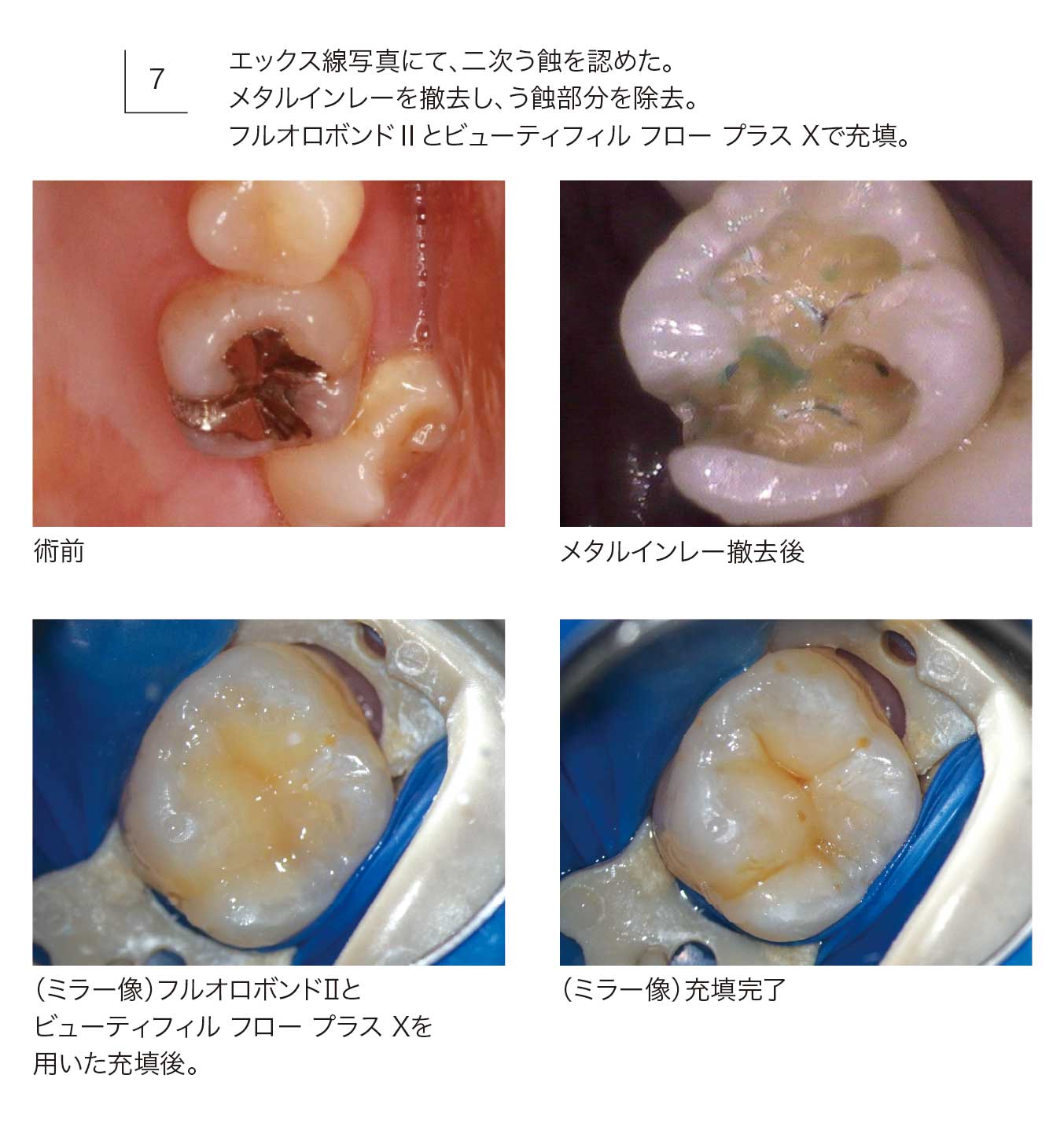

◆ボンディング材・CRともにS-PRGフィラー配合のGiomer製品で、歯肉縁下におよぶ修復にも対応。

フルオロボンドⅡ

操作性が良いうえアドヒーシブ層の薄い1液性のビューティボンド Xtremeも使用していますが、ダイレクトボンディングの際は、2液性のフルオロボンドⅡを使用しています。症例に応じて選んでいる理由は、より高い接着強さの発現を期待するとともに、ボンド液にS-PRGフィラーが配合されているためです。

[下の症例写真について]本来は予後不良のため抜歯を検討する

ビューティフィル フロー プラス X

Giomer製品を本格的に採用する以前から、ペーストの流動性、それに付随するシリンジからのペーストの排出量、築盛や充填の感覚が好みで使用していました。スムーズな診療が求められる中「使用材料を変える=体が覚えている感覚を変える」ということになるわけですから、なかなか難しいですよね。それが、ほんのわずかな流動性の差であっても。とはいえ、ビューティフィル フロー プラス Xを選択しているのは、操作感だけではありません。研磨性や機械的特性、対摩耗性というCRに求められる特性を満たしたうえで、Giomer製品の特長である様々な機能が発現されることを期待して選択しています。機能の発現については実感していて、充填部位のプラークの付着量が非常に少ないことを確認しています。このことから、フルオロボンドⅡと組み合わせて歯肉縁下におよぶ修復に使用しています(サービカルマージンリロケーション)。何症例も同様に処置しましたが、今のところ予後は良好です。

◆プラークが付着しやすいはずのレジン系仮封材なのに、ほとんど付着しない。

PRGプロテクトシール

この連載でほとんどの先生が仰っていると思いますが、Giomer製品の中で最も抗プラーク付着性を実感するのが、PRGプロテクトシールではないでしょうか。

短期間の処置とはいえ、レジン系仮封材や窩洞内にもプラークが付着し、汚染されている様子は気持ち良くありませんでした。そう思いながらも、“そのレジン系仮封材しかない”ので使い続けていましたから、PRGプロテクトシールに出合ったときには驚きました。こういう仮封材が欲しかったんですよ。歯肉の発赤も見られませんし、硬化体にプラークの付着がほとんどなく、除去した後の窩洞内も汚染されている様子はありません。また、充填時の操作性も良いので気に入っています。

「患者さんから、患いのない来院者へ変えていきたい」

という思いの実現において

Giomer製品は力になれるでしょうか。

歯は永久に治療できるものではありません。例えラバーダムを使って接着不良を防いだり、プラークが付着しにくい歯科材料を使ったりして、最大限の努力をしても、残念ながらいつか壊れます。だからこそ、治療を繰り返さないようにするには、患者さんと当院全員が共通認識をもって一緒に取り組んでいくことが大切です。そうして取り組んだ結果、歯医者さんは「歯を削るところ」ではなく「歯を守るところ」。患者さんからのイメージが、そんな風に変わっていくとうれしいですね。しかし、治療が必要となってしまった場合は仕方ありませんから、その段階以上に悪くならないよう、しっかりとした患者説明+Giomer製品で診療に取り組んでいきます。生まれ育った加東市の皆さんの健康寿命を延ばす歯科医院になりたいですね。

取材:2022年