- 目次INDEX

-

- # 院内歯科技工士、スタッフ、患者様と作るスムーズな歯科デジタルワークフロー

- # 自分でCAD設計をしてみて気が付いた数値と向き合うことの大切さ

- # 綴装置の脱金属を促進するCAD/CAM技術

やまだ歯科について

- # 松風ブロックPEEK

- # ビューティリンク SA

- # M-PM® ディスク

採用している材料について

やまだ歯科について、教えてください。

朝日大学卒業後は、病院の歯科口腔外科にて歯科医療および口腔外科、救急医療などを学びました。その後は、愛知県立がんセンター中央病院の非常勤麻酔科医として医科麻酔科研修を行いながら、安城インプラント研究所にも勤務しました。海外の知見も取り入れて口腔外科をもっと深めようと、ニューヨーク大学やコロンビア大学で臨床教授を務められている福岡幸伸先生(三重県開業)の下にも勤務しました。その後、縁あって岡山県に活躍の場を移し、2023年にやまだ歯科を開院しました。

歯科用CTやマイクロスコープ、CAD/CAM機器といったより良い歯科医療のための設備はもちろん、授乳室やキッズスペース、ファミリールームといった家族向けの設備。緊急時や災害時にも貸し出せるAEDや生体情報モニター、酸素ボンベなどの緊急対応設備。「こんな歯科医院をつくりたい」と思って多額の設備投資をし、スタッフを雇用しましたが、こんな小さな町で開院して患者様が来てくださるのか、経営が成り立つのかとても不安でした。設備面だけでなく、丁寧でわかりやすい治療説明、接遇にもコツコツと改善を重ねた結果、ありがたいことに多くの患者様にご来院いただいています。

現在、歯科医師は私1人、歯科衛生士4人、歯科助手・受付2人、歯科技工士2人の合計9人ですが、保育士2人、歯科助手・受付1人を迎える予定で、12人になります。早島町は出産・育児支援に力を入れていることもありお子様が多いので、保護者とお子様が安心して一緒に通院できる環境、特に他の患者様に気兼ねすることなく治療ができるファミリールームの活用を促進したいと考えています。そこで、保育士を採用することにしました。お子様から、お母さん・お父さん、おじいちゃん・おばあちゃんまで。ご家族全員の健康を願い、生涯にわたって、お口のことで困ることがないように「未来」を見据え、「今日」の治療に向き合っています。

院内歯科技工士、スタッフ、患者様と作る

スムーズな歯科デジタルワークフロー

私が専門とするインプラント治療に補綴装置は欠かせないので、開院するに当たって、スムーズな歯科デジタルワークフローを実現するために、院内歯科技工室とCAD/CAM機器はしっかりと整えたいと思っていました。写真(★)の右側には歯科技工室や器具の洗浄スペースなどがあり、左側には歯科用ユニットが並んでいます。 口腔内スキャナのTRIOSやミリングマシンなどのCAD/CAM機器はありますが、カウンターは腰ほどの高さにしてあり、壁もなく、診療側と作業をしている歯科技工士や歯科助手とのコミュニケーションが取りやすい環境です。私たち歯科医師・歯科衛生士・歯科助手そして患者様が、歯科技工士と非常に近い距離にいるため、補綴装置の装着や修理、光学印象採得や補綴装置のシェードテイキングもスムーズです。介在者のいない直接コミュニケーションを可能にしたこの環境は、患者様にとっても、当院スタッフ全員にとっても、治療の精度を上げ、時短にも繋がり非常に良い環境と言えます。

そんな当院には、私が頼りにしている歯科技工士が2人います。一人は、アナログ歯科技工を得意とする、還暦を迎えてもなおパワフルに頑張ってくれている歯科技工士。もう一人は、最新のデジタル知識を持つ20代の歯科技工士。アナログに強い歯科技工士と、デジタルに強い歯科技工士の2人がいるというのは、これまたスムーズな歯科デジタルワークフローに繋がっています。得意なところを発揮し合って、互いに知識と経験がないところを補い、またその補ったところをそれぞれが自分のものにしていく。この循環が、当院で製作する補綴装置をより良いものにしてくれています。単にCAD/CAM機器をそろえるだけでは、歯科デジタルワークフローはスムーズにもならないし、精度も上がらないと思うのです。そこには、コミュニケーションの質と量、アナログとデジタルの知識と経験が必要だと思っています。

自分でCAD設計をしてみて気が付いた

数値と向き合うことの大切さ

例えば、補綴装置を患者様の口腔内に装着した際に、言葉では上手く表せないような指から感じる感覚があったとします。次から同じようなことが起きたときに明確に歯科技工士に伝えるためにも、歯科医師自身がCAD設計を知るというのは大事だと思います。先ほど、アナログが得意な歯科技工士とデジタルが得意な歯科技工士2人について話しましたが、同じ歯科技工士でも、相手の言っていることが100%はわからないことってあるんですよね。このようなときにも、実際に患者様の口腔内を診ている私なら伝えられることがあるわけです。

そのようなことから、CAD設計を自分でも少しやってみることにしました。そうすると、これまで頭の中ではわかっていたけれども感覚的になっていたセメント間隙が、ハッキリと数値で表示されるので、もっと支台歯や窩洞の形成にこだわれるようになりました。また、セメントや前処理材の被膜厚さにもこだわれるようになったのです。いや、こだわれるというよりも、きちんと数値と向き合えるようになったという方が正しいかもしれません。現在では、インプラントのアバットメントや上部構造などのCAD設計時には、私が関わることもよくあります。

補綴装置の脱金属を促進するCAD/CAM技術

インプラント治療を専門としていることもあり、プロビジョナルレストレーション用PMMAのクラウンの製作が群を抜いて多いですね。次いで製作が多いのはジルコニアクラウン、PEEK冠、 CAD/CAM冠という順です。CAD/CAM技術の歯科への応用は、生体親和性が高かったり、良好な予後をもたらす可能性のある、様々な材料の補綴装置への展開を促進してくれました。私自身はメタルインレーの下に二次う蝕が発生するという見解を支持していることもあり、開院してからの約2年間で金属の症例は、メタルインレー1症例だけです。診療報酬の方針や実際の改定内容に見られるように、日本としても脱金属の方向へ向いていますから、PEEK材をはじめ、これからも新材料には注目していきたいと思っています。

◆自由診療用のディスクから使用してきたPEEK材

松風ブロック PEEK

PEEK材の可能性については、ITI(International Team for Implantology)のメンバーでもある上浦庸司先生(北海道開業)や同院内技工士の山際泰裕さんからお聞きしていたので、保険適用の松風ブロック PEEKよりも前に発売されていた、自由診療用の松風PEEK ディスクを使用していました。生体親和性はもちろん、象牙質や顎骨と類似した壊れにくい高靭性に信頼を置いています。

多くの先生方が独特の色調を気にされると思いますが、当院では話したり笑ったりしても、ほとんど相手に見えることのない第二大臼歯にだけPEEK冠を装着しています。補綴装置説明用模型で、実際に患者様に見ていただいてから選択しています。最後臼歯に限定して使用していることもあってか、 装着後も色調が受け入れられないという申し出はありません。 また、材料特性もきちんと説明していて、 「ロケットの部品にも使われている壊れにくい強い材料なんですよ」 と話すと、患者様は丈夫な材料なんだと理解しやすいようです。粘り強いとか、高靭性というのは、歯科医療従事者ならどれだけの物性を持った材料かイメージがつきますが、患者様は一般の方です。そのような わかりやすくて安心を与える言葉選びも大切 でしょうね。

なお、PEEK冠の場合は、調整が最小限で済むように咬頭傾斜や辺縁隆線、バイトのコントロールを工夫して設計・製作しています。

◆接着するのは、どのセメントも当たり前。

「誰が行なっても同じ医療が提供できる」という視点で選んだ

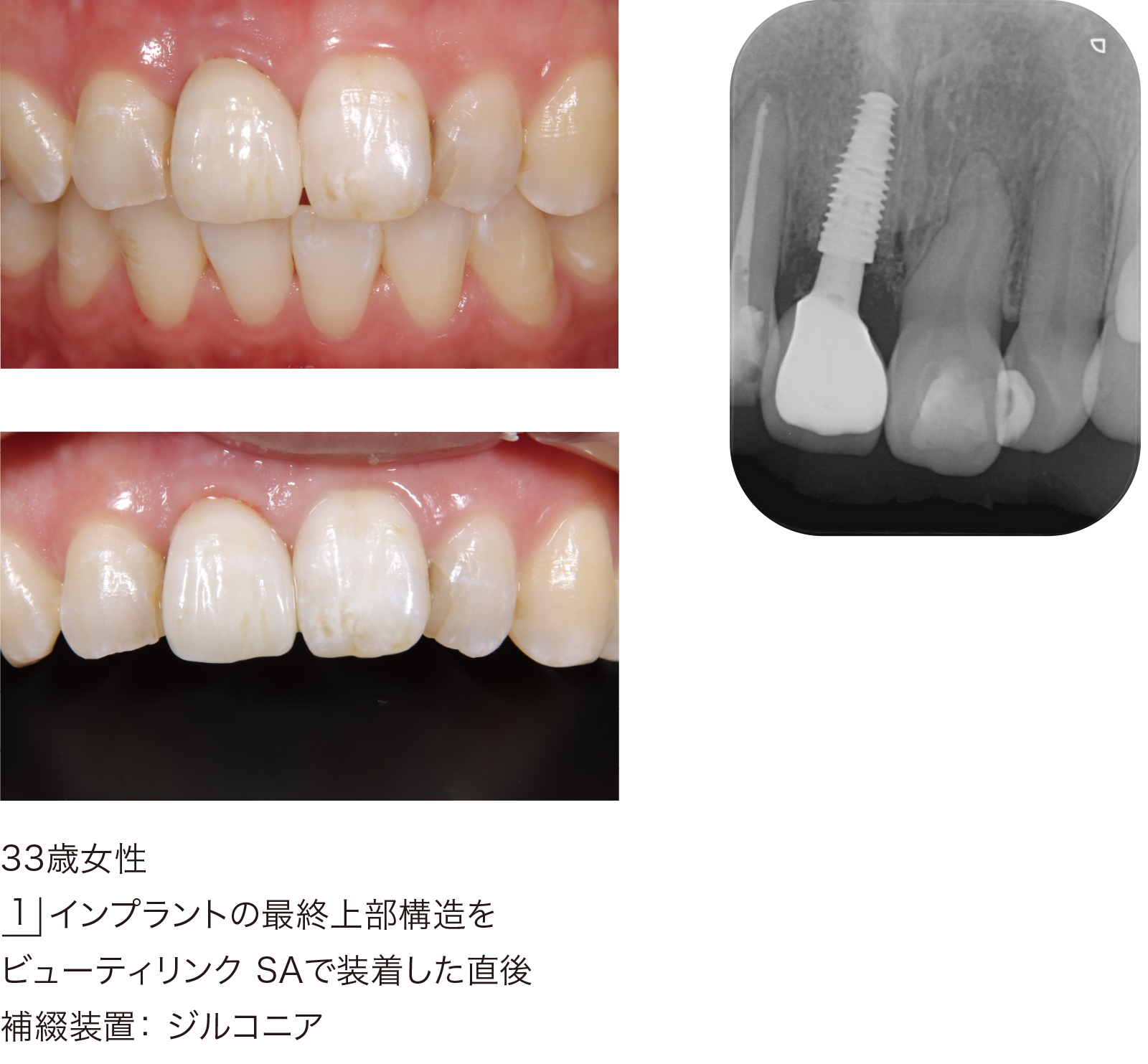

ビューティリンク SA

ビューティリンク SAは、前処理材が不要の自己接着性レジンセメントですが、当院には金属の症例はないので、前処理材不要で使用するのはジルコニアの補綴装置ですね。PMMAやPEEK材、CAD/CAM用レジンブロックの補綴装置の装着の際には、 「CAD/CAMレジン用アドヒーシブ」や「ビューティボンド Xtreme」などの前処理材が必要です。診療を補助してくれるスタッフに補綴装置に応じた前処理材の要・不要の間違いなく準備をしてもらうため、レジンセメントの特性だけでなく、被着体の特性も理解できるよう伝えています。診療の準備をすることが目的にならないよう、その患者様に合った補綴装置の選択と治療を行なっているという意識が大切です。

接着するのは、どの歯科器材メーカーの製品も同じわけですから、選ぶのはそれ以外の特性。練和がしやすいのも良い特性ですが、 「丁度良い時間と硬さで余剰セメントが半硬化し、除去しやすい」 というのが最も実感している良さです。以前使用していたレジンセメントは硬化が早く、余剰セメントの除去がしにくくて困りました。コンタクトやマージンラインに、細かくガチガチに硬化したセメントが残ってしまい、経験の浅い歯科衛生士がエキスプローラーで除去しようとすると歯肉が荒れてしまったり、補綴装置を傷つけてしまう可能性がありました。結局、装着後に超音波スケーラーで余剰セメントを除去することもありました。

本人は適切に対処しているのに、経験年数によってセメント除去にかかる時間など差が出てしまい、患者様に「あの人はすぐに終わるのに、この人は時間がかかるのは、なぜなんだろう?」と思われるのは本人にとっても可哀想ですよね。それだけでなく、当院全体の視点としては、担当する人によって提供する医療が変わってしまうということになります。誰が行なっても同じ品質の歯科医療が提供できる。それをビューティリンク SAがサポートしてくれているとしたら、歯科衛生士の味方とも言える自己接着性レジンセメントではないでしょうか。

◆自由診療のプロビジョナルレストレーションに適する高い審美性

M-PM®-ディスク

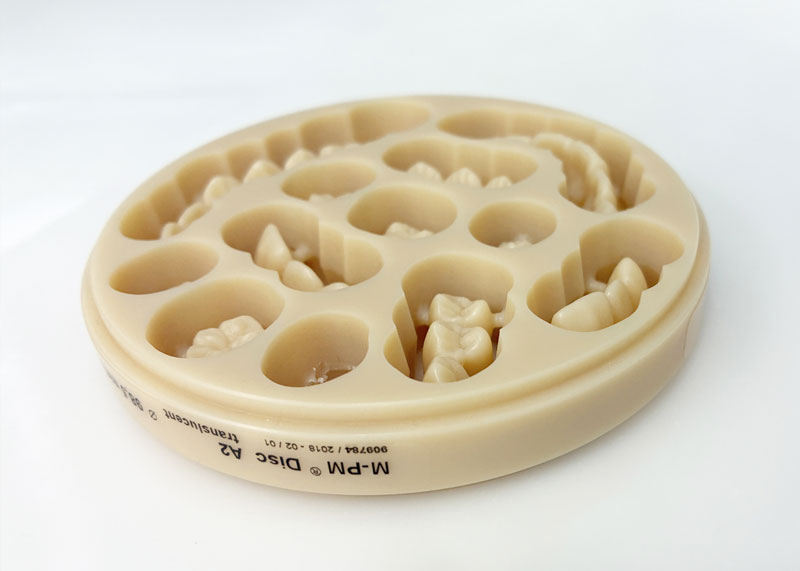

PMMAのクラウンには、M-PM-ディスクを使用しています。BL2やA1といった明るい色調もありますが、当院ではA2を選択しています。加熱・加圧で完全重合された M-PMディスクの高い物性(耐摩耗性・表面滑沢性)と審美性は、30日以上の長期的な口腔内使用が多いインプラントのプロビジョナルレストレーションに適しています。 このディスクがないと困るというほど、当院では群を抜いて製作の多いCAD/CAM用材料です。

接着操作は、PMMAクラウン内面に「CAD/CAMレジン用アドヒーシブ」を塗布して前処理し、接着性レジンセメントは「ビューティリンク SA」を用いて装着しています。

新しいものに対応され、

コミュニケーションを大切にするやまだ歯科の

アップデートは続いていきますね。

絶対に歯科医師になろうという高い志があったわけではなく、なんとなく朝日大学歯学部に入学した私。そんな当時の私から、今の私は全く想像ができません(笑)。歯科医師としても人としても、最も尊敬する波多野尚樹先生(埼玉県開業)や上浦庸司先生など、多くの先生方が支えてくださるおかげです。憧れの先生方を目指して、これからもその姿を追い続けていきます。また、ITIをはじめトップランナーと言われる歯科医師の先生方が多い環境に身を置いて刺激をいただけること、楽しみながら知識と技術のアップデートを続けられていることにも感謝しています。

当院には度々、他院が見学に来られることがあります。そこで受けた質問に答えられないと、やまだ歯科の一員として恥ずかしい。わざわざ遠方から来てくださった見学者に「来てよかった」と言っていただけるように質問に答えたい。という気持ちからでしょうね、スタッフもよく勉強しています。外部の勉強会などで私が発表した症例のスライドを渡すと、一生懸命に勉強してくれるんです。先ほどご紹介した歯科技工士だけでなく、全員が頼もしい。当院全員で、これからも自信をもって一人ひとりの患者様の「未来」を見据え、「今日」の治療に向き合っていきたいと思います。

取材:2024年