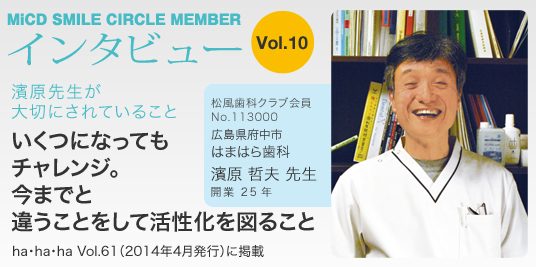

MiCD SMILE CIRCLE MEMBER

Interview

開業までの経緯をお教えください。

お父様との思い出が詰まった院内ラボ。広くて作業がしやすいスペースなので、外注先の歯科技工士の方から、「ここで作業させてください」と言われることも。

お父様との思い出が詰まった院内ラボ。広くて作業がしやすいスペースなので、外注先の歯科技工士の方から、「ここで作業させてください」と言われることも。

歯科とは祖父の代から縁がありまして、祖父は戦前の一時期、歯科用石こうを作っていたそうです。父は、昭和30年に制定された歯科技工士法により実施された試験を受けて、昭和31年に歯科技工士になりました。登録番号は109号です。父は2年前に亡くなりましたが、歯科技工士免許は、今も私の手許にあります。父は、私が11歳の時、自宅に歯科技工所を設けました。仕事の合間には、苦労して金属床義歯を勉強していました。その後、各種アタッチメント(とくにスウィングロックアタッチメント)、さらにチタン床を手掛けて行きました。仕事の多くは義歯でしたね。とくに鋳造にこだわっていたようです。

父は、夜遅くまで仕事をしていたうえ、休みがほとんどありませんでしたから、幼い時は大変な仕事という印象しかなく、歯科医療に携わろうとはまったく考えていませんでした。しかし、大学入試を失敗して初めて将来を真剣に考えました。自分の家族や祖父からの歯科との縁を考えると、嫌だった歯科に最もリアリティーを感じ、歯科を受験することに決めました。結果、私立歯科大学に進むことになり、入学金や学費を工面してくれた父には、とても感謝しています。

ご愛用いただいているビューティシーラント(下)、PRGバリアコート(右)、ジルデフィット ウォッシュタイプ(左)。ジルデフィット は、押し出し感が軽くて使いやすいというお声をいただきました。

ご愛用いただいているビューティシーラント(下)、PRGバリアコート(右)、ジルデフィット ウォッシュタイプ(左)。ジルデフィット は、押し出し感が軽くて使いやすいというお声をいただきました。

ここ府中市で開業する前に、5年半ほど岡山でビルのテナントとして開業していました。格安で開業できたのはありがたかったのですが、いろんなことがあまり上手くいかず四苦八苦しました。その頃に、「母の実家の側で開業したらどうか?」という話があり、現在に至ります。

現在の医院には、父と一緒に仕事ができるように院内ラボとしては比較的広いスペースを設けました。父は、亡くなるまでここで一緒に仕事をしていたんですよ。現在は、この広いスペースは必要ありませんし、私は技工をしないので機械も必要ありませんが…“なんとなく”そのまま残しています。

「う蝕予防の新しい考え方(講演:福本敏先生/大阪)」にご参加されていかがでしたか。

当院の柱は口腔ケアで、目指しているのは予防中心型の歯科医院です。そのため、「予防」というテーマに惹かれて参加しました。研究および臨床実績を紹介していただいたのは、ビューティシーラントとPRGバリアコートでしたが、ビューティシーラントは紹介される以前から使用していました。ごくまれに脱落する症例があるので気になっていましたが、福本先生の見解をお聞きして安心しました。エッチングが要らないというのがよいと思っているので、今後も使用していこうと思います。

PRGバリアコートは、講演をお聞きして採用しました。患者さんには、「むし歯にならないようために大事なのは、1.歯みがき 2.フッ素 3.定期検診です。しかし、どうしてもむし歯になりやすいところはあります。そこをむし歯から守るために、当院がおすすめしているのがPRGバリアコートです」と説明しています。同意を得られた患者さんに塗布しているのでまだ数例ですが、予防中心型の歯科医院に欠かせない材料になってくれることを期待して、経過を追っていこうと思います。

参考になるお話はたくさんありましたが、とくに患者さんの生活まで介入した「無理のない食事指導」も印象に残りました。小児に限らず成人にも応用できそうなので、試そうと考えています。

予防中心型の歯科医院を目指して取り組んでおられることをお教えください。

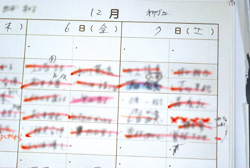

マーカーで印をつけてある患者さんは、はまはら歯科倶楽部の方。一目でわかりやすいように、担当歯科衛生士ごとに色を変えてあるそうです。

マーカーで印をつけてある患者さんは、はまはら歯科倶楽部の方。一目でわかりやすいように、担当歯科衛生士ごとに色を変えてあるそうです。

お越しになられて驚かれたかもしれませんが、この地域は本当に田舎でしょう(笑)。まだまだ、「歯は悪くなってから、痛くなってから歯科医院に行く」という地域です。取り組みの甲斐あって定期検診に来てくださる方が増えてきましたが、開業した頃は定期検診がなかなか根付かなくて、本当に苦慮しました。

大きな取り組みとしては、10年前に「歯っぴい倶楽部」という独自の会員組織を無料で設けたことです。会員といっても大したものではありませんが、定期検診のお知らせだけでなく、さまざまな情報をお届けすることによって、ご自身の歯に関心をもっていただこうというものです。「予防」という考え方を伝えたかったのです。でも、当院の思いは、なかなか患者さんには伝わりませんでした。来院される方の多くはやはり「痛み」や「口の中の不都合」が動機になっていて、定期検診が動機にはなり得ませんでした。そして、「これだけでは不十分だ。もっと来院するきっかけを作らなければ、患者さんの予防管理ができない」と考えて、2013年9月から「はまはら歯科倶楽部」と名を変えて内容を変更しました。

【はまはら歯科倶楽部の来院していただくきっかけと動機づくり】

はまはら歯科倶楽部の会員に送付する「Dental Mail」。内容はもちろん、ご自身や歯科衛生士の方のイラストの原画は濱原先生が書いておられるそうです。

はまはら歯科倶楽部の会員に送付する「Dental Mail」。内容はもちろん、ご自身や歯科衛生士の方のイラストの原画は濱原先生が書いておられるそうです。

- 歯科通信:定期的に会員の方に郵送します。内容は口腔ケアの情報と会員へのメッセージです。

- 来院時のプレゼント:フッ素の無料塗布を行い、歯ブラシなどを差し上げています。

- 会員限定の院内販売と自費診療のお得期間

- 歯科衛生士担当制

4については、診療の最後に「本日は、○○が担当させていただきました。次回も○○が担当させていただいてよろしいでしょうか。」と歯科衛生士から患者さんに話しかけて担当を決めています。患者さんとの距離が近くなり、コミュニケーションをとる機会が増えることで、「もっとレベルアップしたい」「もっと勉強したい」という気持ちがさらに強くなってくれるとうれしいですね。

訪問診療にも力を入れておられるようですね。

訪問診療は生涯続けると強い意志をお持ちの濱原先生。写真は、訪問診療でお持ちになる器材の一部。このほかにもたくさんあるそうです。

訪問診療は生涯続けると強い意志をお持ちの濱原先生。写真は、訪問診療でお持ちになる器材の一部。このほかにもたくさんあるそうです。

岡山県で開業していた頃に老人ホームから声がかかって、そこから訪問診療を始めました。若い方がどんどん減り、高齢者が増えるこの地域では、訪問診療は欠かせません。水曜日の終日と、他の曜日の昼休みに訪問診療を行なっています。歯科衛生士の訪問口腔ケアも行なっています。訪問診療の患者さんは、月に20人くらいですね。個人宅から病院、老人ホームなどの施設に伺っています。

荷物は多いし、重たいし…傍から見ると大変そうに思われますが、私たちは日常のリズムの中に訪問診療が組み込まれているので、特別なことという感覚はありません。しっかりと準備をすることが、訪問診療の要です。荷物の準備と患者さんへの連絡にスタッフは大変だと思いますが、頑張ってくれています。

実は、1年前に母が脳梗塞になり、左半身麻痺になってしまいました。母が病院から我が家に帰ってきて以来、妻と一緒に慣れない介護に奮闘する日々を送っています。訪問診療で介護の場にはいつも訪れていたのですが、今や我が家が介護の場になってしまいました。大変なことはたくさんありますが、母の介護を通じて、今まで気が付かなかったことや知らなかったことに気が付くことができました。これらは当院の訪問診療に活かせていると思います。介護保険ができて10年以上経ちますが、介護の場に口腔ケアはまだ根付いていません。当院が取り組むことはまだまだたくさんありそうです。

これから学びたいと思っておられることはありますか。

2年前に商工会議所に入りました。何度も勧誘されていたので「じゃあ…」という感じで入会しましたが、「経営」をテーマにした講習会・講演会をよく開いてくれるので助かっています。今までほとんど学んでこなかったことなので、どれも面白いですよ。歯科医院を企業に例えると、私は社長に当たるわけです。経費、リピーター、従業員に対する考え方などをお聞きして、「よくこれまで“なんとなく”という感覚で歯科医院経営をやってこれたなあ」と驚きと反省の念を抱くことが、よくあります。

高齢者の残存歯は確実に増えていると実感しますし、小児のう蝕が減っていることも実感しています。 私が歯科医師を始めたころと現在では、環境が大きく変わってきています。 予防中心型の歯科医院を目指して、さまざまなことを積極的に吸収しに出かけなければなりません。 「今までと違うことをすると脳が活性化する」らしいので、これからも新しいことにチャレンジして行きたいですね。時代のニーズに合うように、新しい診療にも取り組んで行きたいと思っています。